Une journée consacrée à la pérennité et à la durabilité de la culture des pommes de terre a été organisée par le centre de recherches agronomiques wallon (CRA-W) le 12 novembre 2024. Lors de celle-ci, beaucoup d’informations sur cette culture ont été exposées par divers intervenants belges mais aussi internationaux. La journée s’est clôturée par une table ronde, où le public a pu interagir avec un cultivateur ainsi que plusieurs experts du secteur agro-alimentaire et de la recherche en abordant les principaux défis de la culture qui est à la fois actrice et victime du changement climatique.

Le premier intervenant était André Devaux, scientifique émérite pour le Centre International de la Pomme de Terre (CIP). Ce dernier a commencé par nous rappeler l’importance de ces tubercules au niveau mondial : “Les deux tiers de la population consomme des pommes de terre : 1,3 milliard de personnes utilisent cette plante alimentaire de base. Actuellement, ce ne sont pas moins de 385 millions de tonnes de pommes de terre qui sont produites chaque année. Il s’agit du troisième végétal utilisé mondialement dans l’alimentation, derrière le blé et le riz”.

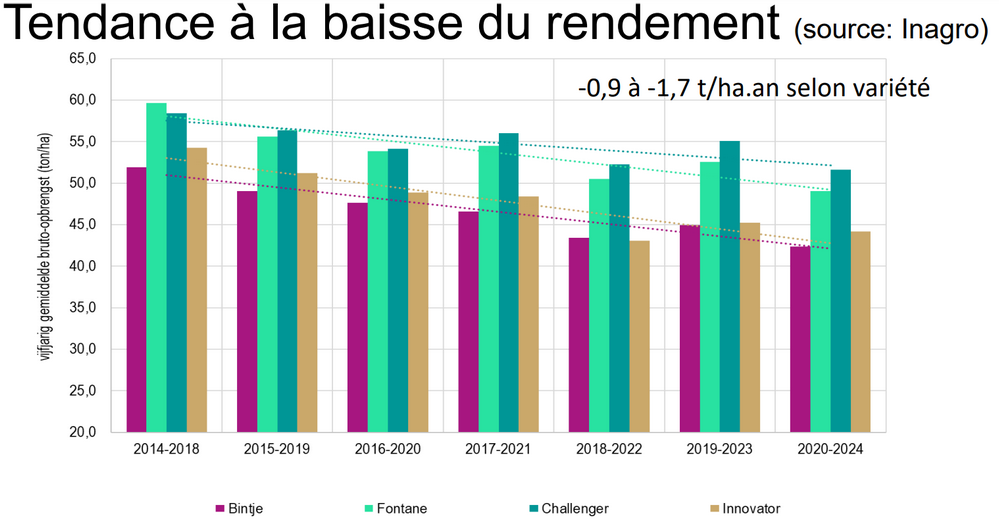

La pomme de terre est actuellement cultivée sur environ 20 millions d’hectares dans le monde, et ce, dans différentes conditions agroécologiques. Au niveau des rendements obtenus, ils sont très disparates et varient de moins de 10 T/ha à plus de 40 T/ha. La Belgique est située dans le bassin de production le plus favorable et c’est dans notre région que les rendements les plus élevés peuvent être obtenus. En réalité, un rendement qui dépasse les 40 T/ha n’est rencontré que dans nos régions et aux USA. Cependant, ces dernières années, les rendements ont tendance à diminuer chez nous, de l’ordre de 0,9 à 1,7 T/ha/an pour les quatre principales variétés (Bintje, Fontane, Challenger et Innovator). Cela pourrait être dû à l’absence d’alternance des variétés plantées, à la spécialisation des ravageurs, à l’épuisement des sols ou encore au changement climatique.

Une culture pour l’alimentation de base au sud et pour la transformation et l’exportation en Europe

Il y a également une grande différence en ce qui concerne l’utilisation des pommes de terre : environ 80 % de la production est utilisée comme aliment domestique majoritairement dans les pays du sud alors que dans les pays développés, la transformation y est supérieure à 40 %, et est même de 85 % en Belgique. Ces chiffres soulignent donc bien le fait que les pommes de terre qui sont cultivées chez nous le sont en majorité en vue d’être transformées. La culture est donc beaucoup plus industrialisée dans notre région que ce qui se fait dans d’autres parties du monde. Les produits transformés sont ensuite majoritairement destinés à l’exportation avec les nombreux risques que cela représente dans le contexte actuel d’instabilité des marchés et d’instabilité politique, le tout sur fond de protectionnisme.

Beaucoup de variétés existent mais il n’y en a pratiquement qu’une seule cultivée chez nous ….

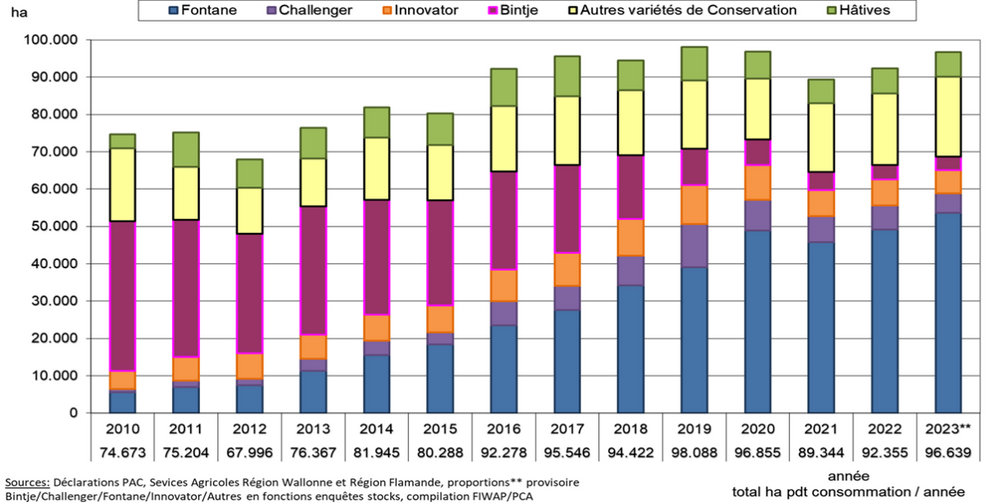

La pomme de terre est originaire des environs du lac Titicaca entre la Bolivie et le Pérou depuis des millénaires. Elle est ensuite arrivée en Europe en 1622, sur les îles Canaries, par l’intervention des conquistadors. 4 000 variétés de pommes de terre indigènes sont encore cultivées dans les Andes aujourd’hui. En revanche, en Belgique, nous sommes confrontés à une gamme variétale restreinte. “Le secteur est dépendant de la variété Fontane. Il n’y a pratiquement qu’une seule variété qui est implantée avec le problème que les ravageurs s’adaptent à la variété dominante… Il est conseillé de ne pas mettre tous ses œufs dans un même panier et de diversifier les variétés implantées pour limiter les risques” ont expliqué Jean-Pierre Goffart du CRA-W et Pierre Lebrun de la Fiwap.

C’est la demande des industriels qui dicte la variété que les agriculteurs implantent. C’est ainsi que la variété Bintje a été remplacée par Fontane en 15 ans. Lors de la table ronde, deux représentants des usines de transformation étaient présents : Loïc Piat, responsable recherche et développement pour McCain et Emanuel Van Den Broeke, directeur agronomie chez Lutosa. Ils ont expliqué leur souhait de transformer une variété stable qui donne un produit fini standardisé. Ce qui compte pour les clients est d’avoir un bon produit fini et de ne pas frustrer les consommateurs en leur proposant un nouveau type de variété. C’est la raison pour laquelle ils ne sont principalement demandeurs que de Fontane. Quand une autre variété doit être transformée, il faut arrêter la ligne, ce qui fait qu’il est plus simple de ne transformer qu’une seule variété d’un point de vue pratique et économique.

Un souhait d’utiliser des nouvelles variétés résistantes, intéressantes technologiquement et qui sont facilement transformables a néanmoins également été formulé par les acteurs de la transformation. Cette demande a été approuvée par tous les autres experts présents, mais ceux-ci soulignent la difficulté de la mise au point d’une telle variété ainsi que du temps qui est nécessaire pour mettre cela en place.

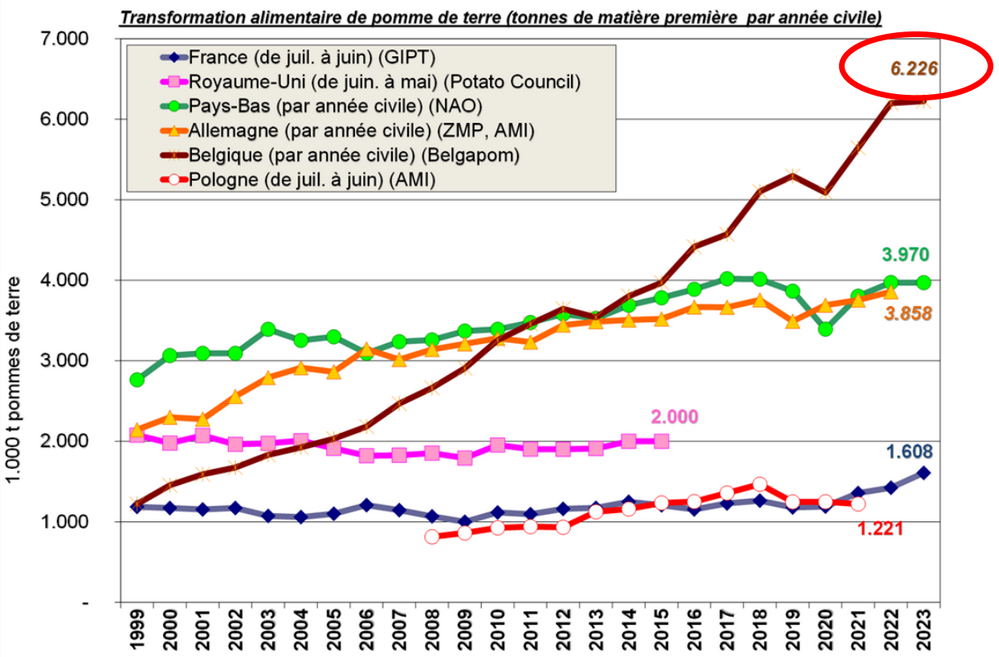

Augmentation rapide des quantités de pommes de terre cultivées en Belgique

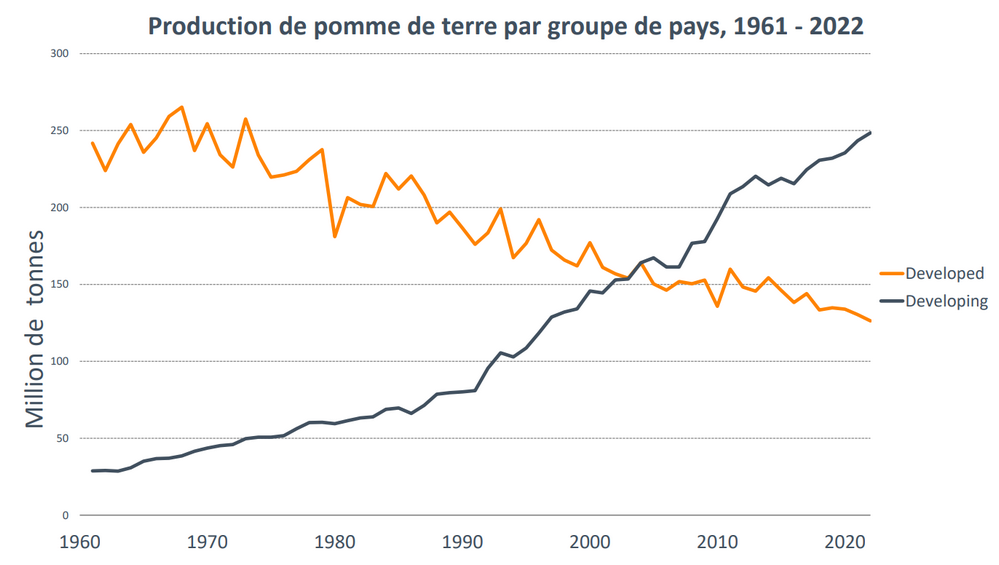

Globalement, au niveau mondial, les pays développés voient leur quantité de pommes de terre cultivée diminuer. Cette situation fait suite au changement des habitudes de consommation de la population qui se tourne de plus en plus vers des produits transformés. Mais cette situation n’est pas rencontrée en Europe du Nord et de l’Ouest où la production ne cesse de croître suite aux nombreuses usines de transformation et aux importantes exportations. Une quinzaine d’entreprises s’y sont spécialisées. Cela représente plus de 5.500 emplois et un chiffre d’affaires cumulé de plus de 4 milliards d’euros.

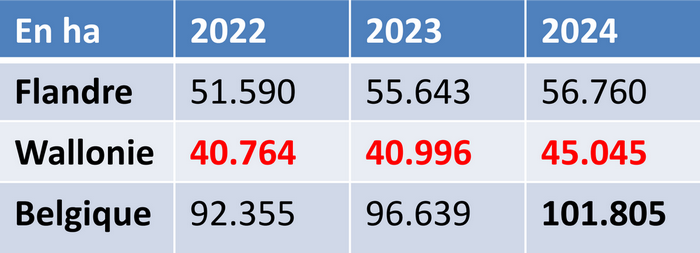

Ainsi, il y a désormais plus de 6,2 millions de tonnes de pommes de terre qui sont transformées en Belgique chaque année. Depuis cette année, il y a plus de 100 000 ha de pommes de terre cultivées sur le territoire belge contre 60 000 ha en 2001. Cela souligne l’importance de cette culture qui n’a cessé de se développer dernièrement et cette situation se reflète directement sur la surface agricole dédiée aux tubercules qui est passée de 7 % en 2001 à 11 % en 2021.

Cette croissance exponentielle belge s’explique en partie par le contexte agricole général récent caractérisé par un remplacement partiel de la betterave sucrière, des prix bas des céréales et de nombreuses reconversions de prairies. De plus, cette filière est très professionnelle, le réseau commercial et logistique est bien organisé pour l’import-export et les organisations internationales de producteurs/négociants/transformateurs sont bien structurées. Des projections pour le futur, en 2030, prédisent néanmoins une diminution de la production de pommes de terre en Europe, contre-balancée par une croissance exponentielle de la production en Inde.

Une culture impactante pour l’environnement

L’empreinte environnementale de la culture de la pomme de terre est 30 % supérieure à celle de la culture de céréales à paille en production de matière sèche. De plus, la mise en place des tubercules représente un risque élevé de dégradation des terres car le travail du sol est impactant, la croissance a lieu au moment des périodes critiques pour le ruissellement et l’érosion (buttage et faible couverture du sol dans les premiers stades qui sont en corrélation avec les périodes pendant lesquelles ont lieu les orages). De même, la mécanisation utilisée est souvent lourde et risque de provoquer des tassements.

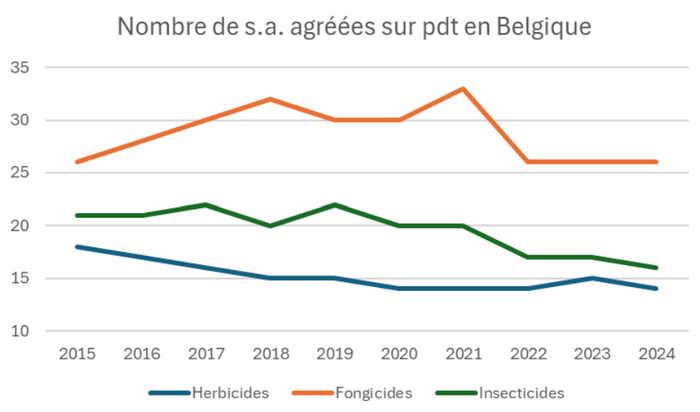

Au niveau des intrants, il est reconnu que les pommes de terre sont très gourmandes. De cette manière, l’efficience d’utilisation de l’azote est faible, corrélé avec d’importants besoins en phosphore et potassium. Au niveau des interventions phytosanitaires, celles-ci sont très nombreuses. On parle d’environ 12 à 18 traitements au total qui ont des effets sur le sol, l’air, l’eau et la santé des utilisateurs. Les retraits successifs de matières actives agréées provoquent aussi des impasses phytotechniques et causent l’émergence de résistances au mildiou, pucerons, doryphores et adventices. Il est aussi important de noter que les solutions alternatives actuelles comme le désherbage mécanique sont toujours plus chères économiquement, ce qui pose question d’un point de vue de la durabilité.

La pomme de terre peut contribuer à répondre aux défis actuels en matière d’alimentation.

Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, la demande alimentaire mondiale augmentera de 50 % d’ici 2050. Dans ce contexte, la pomme de terre pourrait permettre de répondre à la nécessité d’accroître la production alimentaire et de répondre aux principaux défis actuels. Cette culture serait donc capable de répondre à la demande croissante en aliments tout en utilisant autant ou moins de ressources et moins de pertes pour améliorer les systèmes agroalimentaires : elle a une importante capacité de rendement, elle peut s’adapter aux différents systèmes agroécologiques, son cycle est relativement court par rapport aux autres cultures.

Rechercher et innover pour répondre aux préoccupations environnementales et sociales

Le secteur est actuellement confronté à beaucoup de défis dont la transition de l’agriculture vers l’agro-écologie, le changement climatique, la perte de biodiversité, la maîtrise des coûts de production, la volatilité des marchés, la nécessité d’une utilisation durable des ressources, l’utilisation de pesticides et de produits chimiques ou encore les retraits croissants des matières actives phytopharmaceutiques.

André Devaux a expliqué que pour répondre aux préoccupations environnementales et sociales actuelles, la recherche doit sélectionner des variétés de pommes de terre robustes, productives, ayant une meilleure assimilation des ressources nutritives, tolérantes/résistantes aux ravageurs, à la sécheresse, aux canicules et présentant des caractéristiques technologiques intégrées. Il est aussi important de développer des alternatives de contrôle des maladies et insectes en vue d’utiliser les pesticides d’une manière plus rationnelle. Enfin, la dichotomie entre les activités de recherche dans les pays du nord et du sud met en évidence les opportunités d’échanges et de collaboration via des partenariats publics et privés.

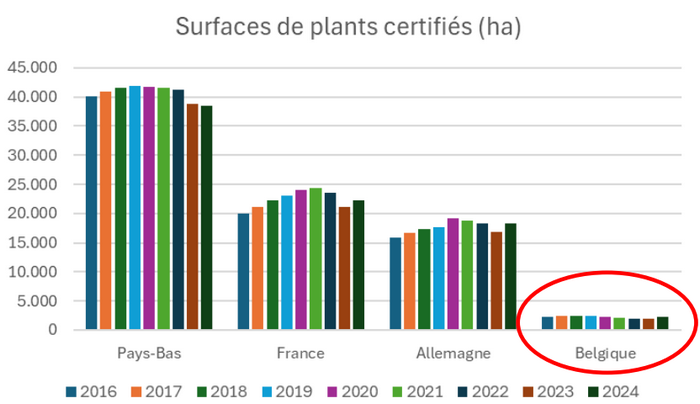

Il ressort également de cette journée qu’il manque cruellement de variétés belges et de producteurs de plantes en Belgique. Le directeur de la Fiwap souligne que la Belgique est dépendante de l’importation de plants certifiés, ce qui empêche de maîtriser entièrement le choix variétal et d’être dépendant des prix et des volumes disponibles. De même, ce contexte pose parfois des problématiques de logistique, des risques sanitaires et des nécessités de quarantaine.

Texte et illustration : Antoine Van Houtte ● Infographies : Jean-Pierre Goffart, Pierre Lebrun et André Devaux

Sources : Jean-Pierre Goffart (CRA-W), Pierre Lebrun (FIWAP) et André Devaux (CIP)