Avoir des ovocytes et des embryons de qualités est très importants pour l’entrée en gestation des vaches laitières. Aboutir à une gestation après insémination n’est pas toujours aisé. Découvrons ce qui peut perturber les résultats de gestation, en se rappelant le déroulement normal des choses.

Échecs fréquents après l’insémination des vaches

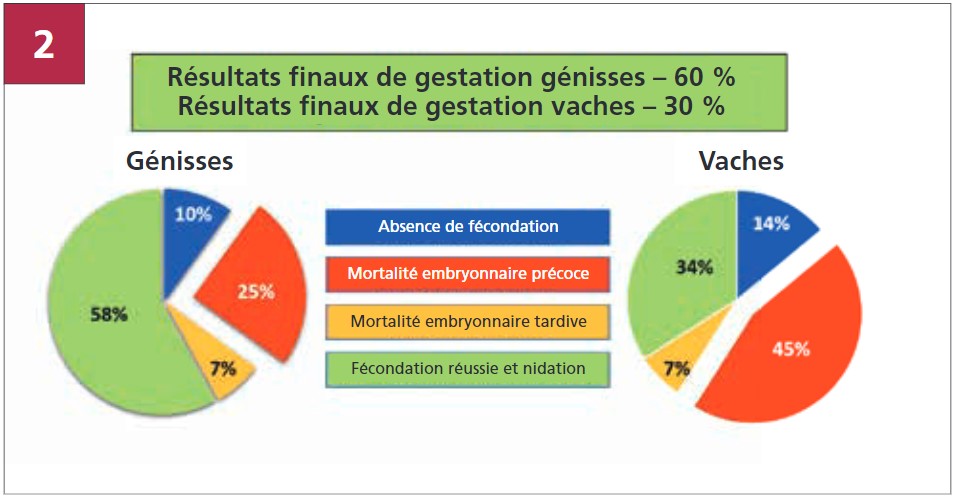

En comparaison avec les juments, chiennes, truies et petits ruminants, les pourcentages de gestation après insémination se révèlent décevants chez la vache. Il n’est pas rare que l’on doive se contenter d’un pourcentage de réussite moyen de 35 au niveau du troupeau. Le fait que le taux de réussite soit beaucoup plus élevé chez les génisses (60-70 %) illustre clairement deux choses. D’une part, après le premier vêlage, l’utérus n’est plus le même (qualité de l’utérus, infections, inflammations). D’autre part, l’état métabolique dans lequel se trouve la vache lors de l’insémination peut compliquer les choses.

Toute insémination, effectuée au moment opportun, peut être vue comme un jeu de hasard. Une vache qui n’est pas gestante après trois inséminations et qui ne présente aucune anomalité est qualifiée de ‘sous-fertile’ ou peu fertile. A un pourcentage global de gestation de 40 %, il y aura environ 20 % (60 % de 60 % de 60 %) des vaches d’un troupeau qui seront infertiles ‘par hasard’. Ce n’est pas rien !

On sait qu’inséminer dans les délais constitue un aspect important de la gestion d’une exploitation. Il est relativement aisé de constater des défaillances dans ce domaine, de les identifier (il s’agit souvent d’un problème d’énergie) et de les traiter (renforcer la détection des chaleurs, podomètres, éventuellement synchronisation). Le mauvais résultat d’une insémination est bien plus complexe à analyser, étant donné qu’il est souvent difficile de pointer la cause.

Le trajet précoce de l’embryon

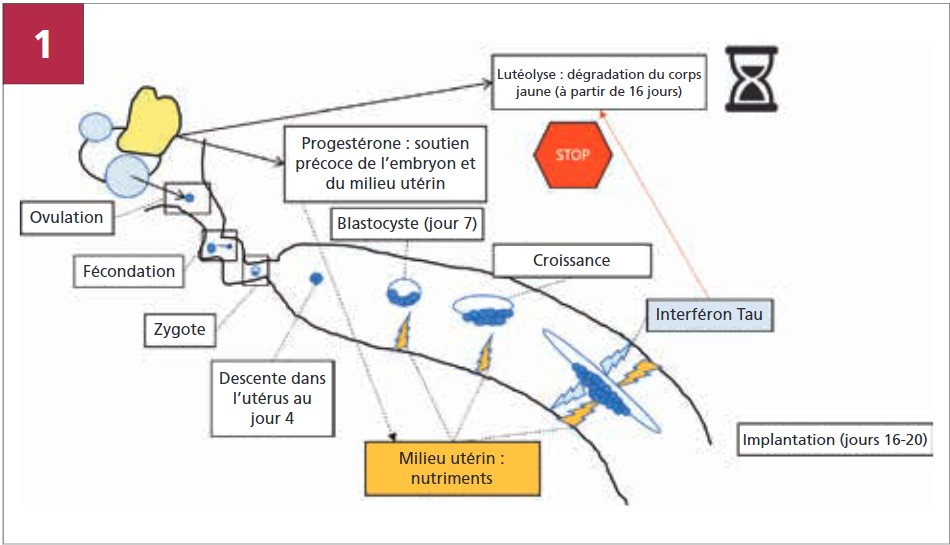

Pour saisir ce qui peut perturber les résultats de gestation, il est important de se rappeler le cours normal des choses. Après l’ovulation intervient la rencontre entre un ovocyte fécondable et un spermatozoïde vital au niveau de la trompe utérine. Le résultat de cette fusion entre l’ovocyte et le spermatozoïde s’appelle un zygote qui, après quatre jours environ, descend dans l’utérus pour s’y développer et s’y nourrir. Dans cette phase très précoce, l’embryon est entièrement dépendant des réserves issues de l’ovule et celles du milieu utérin pour l’apport de nutriments (énergie, protéines, minéraux, oxygène). Pour offrir un environnement propice à l’embryon, l’utérus est à son tour dépendant de la progestérone, produite par le corps jaune qui se trouve à l’endroit de l’ovulation.

Dès que la vache a ovulé commence une course contre la montre. En effet, le corps jaune, qui produit la progestérone et maintient ainsi la gestation, sera dégradé de 16 à 18 jours après l’ovulation, sauf si l’embryon signale à temps sa présence à l’utérus. Pour y parvenir, il faut un embryon fort et en croissance, produisant des hormones en suffisance (interféron-tau). Il faut donc un ovule vital, un milieu utérin favorable et un corps jaune qui fonctionne bien pour franchir le premier obstacle. C’est à ces conditions que l’embryon peut commencer la nidation en pénétrant dans la totalité de la muqueuse de l’utérus. La figure 1 donne une illustration schématique de ce processus.

Postes de perte

Des recherches ont établi que de nombreuses vaches qui ne sont pas gestantes lors d’un diagnostic négatif avaient pourtant été fécondées. Autrement dit, il y a bel et bien eu une fusion entre un ovocyte et un spermatozoïde, mais l’embryon n’a pas été à même de se manifester dans l’utérus. Les pertes sont donc très importantes aux stades les plus précoces de la gestation, immédiatement après la fécondation (dans la trompe) ou après la descente du zygote dans l’utérus (autour du jour 4). Ce phénomène, qu’on appelle mortalité embryonnaire précoce, explique en grande partie la différence de pourcentage de gestation après insémination entre les génisses et les vaches, comme on peut le voir dans la pointe rouge du diagramme de la figure 2.

Texte: Philippe Boassaert – Université de Namur · Illustrations : Twan Wiermans